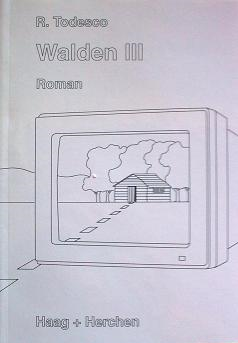

Walden III (Roman)

|

|

|

|

Walden III (Roman) |

|

LeseprobeAnfang des Buches:

Das Büro, in das ich nach schwachem Anklopfen eintrat, weil die Türe ohnehin halb offen stand, entsprach nicht meinen Erwartungen. Was ich wahrnahm, veranlasste mich automatisch, darüber nachzudenken, woher ich meine Vorstellungen von einem Büro überhaupt und meine Erwartungen für dieses Büro im speziellen hatte. Walden, der mit dem Rücken zur Tür gewandt an einem sehr einfachen Schreibtisch sass, drehte sich mir auf seinem zum Schreibtisch passenden, im gleichen Industrieorange gefärbten Bürostuhl langsam entgegen und unterbrach mein Nachdenken darüber, woher ich wusste, wie ein oder sein Büro aussehen sollte. Er wirkte etwas erstaunt, obwohl wir abgemacht hatten, dass ich ihn im Büro besuchen würde. "Da bist Du also", sagte er, stand zunächst halb, dann ganz auf und gab mir die Hand. "Passt es Dir im Moment nicht, hätte ich anrufen sollen?" fragte ich etwas

verunsichert.

Walden bot mir den Stuhl neben seinem Tisch an und sagte: "Ich habe Dich erwartet." Ich setzte mich und wandte mich innerlich nochmals dem Büro zu. Es erinnerte mich an ein Zelle, obwohl das Fenster gross und natürlich nicht vergittert war. Das aluminiumgefasste Fenster war breiter als das Büro, die Bürowand auf der einen Seite war offensichtlich nachträglich eingesetzt worden, wodurch der Raum, der nur eine Tiefe von etwa vier Metern hatte, auch seitlich auf ungefähr vier Meter begrenzt wurde. Der Schreibtisch stand unmittelbar am Fenster, so dass man sich an ihm nicht gegenüber sitzen konnte. Der Bildschirm auf dem Tisch stand zur Hälfte auf dem Fenstersims, das gleich hoch war wie der Tisch, so dass Walden hinter seinem Bildschirm den grossen Baum, der vor seinem Fenster stand, und dahinter das vorbeifliessende Wasser des Flusses sehen konnte, an welchem das Bürohaus stand. Der starre, knapp gepolsterte Stuhl, den er mir angeboten hatte, stand an der schmalen Tischseite mit der Rücklehne am Fenster. Ich sass also nicht am, sondern neben dem Tisch und schaute vom Fenster weg an die Rückwand des Raumes. Dort stand neben der Türe ein Gestell mit Ordnern, deren Rücken mit Bildausschnitten so beklebt waren, dass die Proportionen des ursprünglichen Bildes erhalten blieben. Irgendwelche Motorräder, die kaum etwas mit dem Inhalt der Ordner zu tun hatten, aber als Bild auch für eine geordnete Reihe der Ordner sorgten. Walden, von dem ich wusste, dass er nicht gerne als erster sprach, hatte sich auch wieder gesetzt und schaute mich, wie mir vorkam, fragend an. Also fragte ich nach seinem Befinden, obwohl wir bereits am Vortag, als wir uns zufällig im nahe liegenden Einkaufscenter getroffen hatten, längere Zeit mit oberflächlichen "wie gehts, wie stehts"-Konversationen verbracht hatten. "Mir geht es auch heute gut", antwortete er ohne die geringste Ungeduld in seiner Stimme. Eigentlich war ich bei ihm, weil ich mich nach einer anderen Stelle umschaute und er bei unserem zufälligen Treffen nebenbei bemerkte, dass er schon Arbeit hätte, die möglicherweise interessant wäre. Aber mit der Türe ins Haus fallen wollte ich auch nicht, zumal ich nicht unbedingt einen neuen Job brauchte. Mein Problem war lediglich, dass mich meine recht beachtlich honorierte Tätigkeit in der Organisationsabteilung einer Bank ziemlich langweilte. Nachdem er mir, auch nur beiläufig, erzählt hatte, dass er seit sechs Jahren in derselben Firma arbeite, nahm ich an, dass er mir eine halbwegs interessante Tätigkeit anbieten könnte, weil er sich selbst sicher nicht mit jeder Arbeit bescheiden würde. Erst jetzt, wo ich sein Büro sah, wurde mir bewusst, dass ich gar nicht genau wusste, was er tat. Eigentlich wusste ich nur, und das auch nicht sicher, dass er sein Geld in der Informatik verdiente. Als Student vertrat er die Meinung, dass man nicht zu viel arbeiten sollte. Informatik, sagte er, biete das beste Preis- Leistungsverhältnis, bringe viel Geld für wenig Arbeit - relativ. Er ging sogar soweit zu sagen, er verstehe nicht, wie man angesichts des Marktes irgend etwas anderes studieren könne. Obwohl bei ihm fast kein Wort die übliche Bedeutung hatte, was einen wesentlichen Teil seiner Sprachspiele begründete, meinte er offensichtlich, was er sagte, wenn er sagte, Arbeit verderbe den Charakter. Er fügte jeweils an: "Ein bisschen arbeiten müssen wir, sonst wäre das Paradies auf Erden." Ich lernte Walden vor einigen Jahren an der ETH kennen. Er leitete als Hilfsassistent Mathematikübungen für jüngere Informatikstudenten, und ich wurde zufällig in seine Gruppe eingeteilt. Seine Sprüche bezeichnete er immer als nicht ganz wörtliche Zitate aus einer Lehrveranstaltung, die wir keinesfalls verpassen sollten. Wir sollten uns lieber die ganze Mathematik als diese eine Vorlesung von Thoreau entgehen lassen, sagte er jeweils. Mathematik würden wir ohnehin nur noch an der Prüfung brauchen. Obwohl ich seine Ansichten über Informatik und Mathematik absolut nicht teilte, besuchte ich zusammen mit anderen Studenten meiner šbungsgruppe eine Lehrveranstaltung von Professor Thoreau, der an der geisteswissenschaftlichen Alibiabteilung unserer technischen Hochschule so etwas wie Sozialphilosophie las, halbwegs regelmässig. Diese Lehrveranstaltung war für mich philosophisch im besten Sinne des Wortes, also grösstenteils chinesisch, aber beim Bier, das wir jeweils nach den Vorlesungen in einer nahe liegenden Wirtschaft mit Hinterhofgarten tranken, erzählte Thoreau, der uns immer begleitete, manchmal allerhand Wissenswertes aus dem praktischen Leben. Einmal, nachdem wir über die Psychologie in den Personalabteilungen unserer potentiellen Arbeitgeber diskutiert hatten, bewarben wir uns auf sein Geheiss hin um eine Stelle, um, wie er sagte, empirisch zu prüfen, ob ein Anstellungsgespräch nicht nach einem genau fixierten Schema abliefe, und wie man dieses Schema allenfalls stören könnte. Thoreau wollte seinen Rat nicht als Spiel verstanden wissen, sondern als Vorbereitung oder als Hauptprobe, für etwas, was für uns ein oder zwei Jahre später sowieso ernst werden würde. Er nannte solche Untersuchungen praktische Soziologie und sagte, wir sollten uns nur in einem Betrieb bewerben, in welchem wir nach dem Studium auch tatsächlich arbeiten möchten. Als gezieltes Störmanöver, das sehr delikat, aber durchaus zulässig sei, empfahl er uns, den Personalmanager nach seinen Hobbys zu fragen, nachdem dieser nach unseren gefragt hätte. Das würde zumindest schlecht geschulte Personalmanager sehr irritieren, weil sie im Gespräch, ohne sich dessen bewusst zu sein, nicht sich selbst, sondern ihre Firmen vertreten würden, welche natürlich keine Hobbys hätten. Wir diskutierten mit Thoreau meistens über grosse Firmen, die sich junge Ingenieure leisten konnten und deshalb unsere nähere Zukunft bestimmen würden. Wir waren grossen Betrieben gegenüber ziemlich kritisch eingestellt; Thoreau meinte, weil wir Angst davor hätten, dort zu landen. Es schien ihm Spass zu machen, diese Angst zu schüren, er erzählte viel von älteren Ingenieuren, die irgendwo in den Hierarchien steckengeblieben sind und dafür bezahlt werden, dass sie nichts tun, was den Betrieb stören könnte. Ich wusste nicht, ob Walden seinen Sarkasmus bei Thoreau lernte, oder ob er ihn schätzte, weil er ihm schon zuvor wahlverwandt war. Ganz aus dem Sinn sind mir diese "soziologischen" Spielchen nicht mehr gegangen, auch wenn ich ihnen nicht allzu grosse Bedeutung zumass. Walden, der mir im Studium etliche Semester voraus war, hatte ich allmählich aus den Augen verloren. Ich hörte einmal, dass er in einer kleinen Softwarefirma untergekommen sei, und sein Ziel, nicht viel zu arbeiten, nur halbwegs realisiert habe. Ich hatte nie genügend Grund, ihn anzurufen und zu fragen, was aus ihm geworden sei. Ich selbst landete nach dem Studium auch an einer recht zufälligen Stelle. In einem Softwarehaus, das verschiedene Branchenlösungen verkaufte, sollte ich nach einer entsprechenden Einarbeitungsphase als Projektleiter eine Reisebüro-Applikation betreuen. Um mich in die Materie einzuarbeiten, übernahm ich am Anfang die Kundenschulung vor Ort, was mir richtig Spass machte, weil ich dabei nicht nur mit Maschinen zu tun hatte. Als ich das Projekt nach gut drei Jahren auf einen halbwegs grünen Zweig gebracht hatte, geriet die Firma, in welcher immer mehr Berater und Verwaltungsräte mitschwatzten, an den Rand des Konkurses, weil der Inhaber der Firma auf Anraten seiner Spezialisten Unsummen in ein Programmpaket investierte, das er schliesslich nicht verkaufen konnte. Hätte er damals seine neunmalklugen Verwaltungsräte und Bereichsleiter entlassen, statt immer mehr arbeitende Mitarbeiter gehen zu lassen, wäre ich in der Firma geblieben, aber als von den ursprünglich über 30 Mitarbeitern weniger übriggeblieben waren als Verwaltungsräte, hatte auch ich gekündigt und eine ordentlichere Stelle gesucht. Die meisten meiner Mitstudenten arbeiteten nach dem Studium als Programmierer, obwohl unsere Professoren - etwas blind für die Praxis - immer betonten, dass Informatiker keine Programmierer seien. Weil ich aber nicht nur programmieren wollte, liess ich mich in die Organisationsabteilung einer grösseren Bank verpflichten. Das erwies sich relativ bald als sanfter Absturz, weil ich mich dort, von der gebotenen Weiterbildung abgesehen, wirklich langweilte. Es fiel mir zunehmend schwerer, mir vorzustellen, was im Laufe der Zeit aus mir in diesem Grossbetrieb werden könnte, falls sich der Personalvizedirektor, der für unsere Abteilung zuständig war, mit seinen Karriereprophezeiungen irrte. Leise hörte ich Thoreau rufen. Dass ich dann beim Einkaufen Walden begegnete, schien mir ein Wink vom Schicksal zu sein. Ich brauchte keinen Job, aber eine Tätigkeit, die mich mehr befriedigte. Deshalb hatte ich die Einladung von Walden, ihn in seinem Büro zu besuchen, gerne angenommen und sass bereits am folgenden Tag auf dem unbequemen Stuhl neben seinem sehr bescheidenen Arbeitsplatz. "Was machst Du hier eigentlich genau?" fragte ich und merkte sofort, dass ich mit dem Wort "hier" eine weitere Leerstelle in meinem Wissen überbrückte. Von der Firma wusste ich genaugenommen nur Namen und Adresse, was mir Walden verraten musste, damit ich ihn überhaupt besuchen konnte. Die Firma hiess "Hal", was ich nicht oder nur als Initialen von jemandem, den ich nicht kannte, interpretieren konnte. Ich hätte eher einen branchentypischen Namen, etwas mit "Data" und oder "System" erwartet. Den Büroräumlichkeiten nach zu urteilen, die ich beim Eintreten gesehen hatte, war die Firma immer noch sehr klein. Die Räume der Firma belegten das fünfte Stockwerk eines, wie ich von aussen gesehen hatte, grundrissmässig nicht sehr grossen Geschäftshauses. "Ich verkaufe immer noch Computer, hättest Du Lust, das auch zu tun?" Ich wusste nicht recht, ob die Frage als Angebot gemeint war, aber Verkäufer wollte ich ohnehin nicht werden. Ich antwortete: "Nein, das will ich sicher nicht." Er reagierte nicht auf meine Antwort, er schaute mich an, wie wenn ich nächstens antworten würde und wartete. Meine Antwort war ihm offensichtlich zu schnell; er wollte mir wohl eine zweite Chance geben. Ich hätte beispielsweise eine Bedingung anknüpfen können, etwa: "..., es sei denn, Du wüsstest einen sehr guten Grund dafür." Ich war mir aber sicher und liess meine Antwort stehen. Da Walden hartnäckig wartete, zwang ich - oder er - mich, etwas zu sagen. Weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte, fragte ich schliesslich: "Was meinst Du eigentlich mit þVerkäuferþ?" Er zuckte mit den Schultern und sagte: "Verkäufer verkaufen." Dann fuhr er fort: "Weisst Du, was þverkaufenþ heisst? Du könntest es hier lernen." Eigentlich hatte ich ja bereits gesagt, dass ich nicht verkaufen wollte. Mir waren diese Typen, die ihre Produkte mit überrissenen Sprüchen anpriesen, völlig zuwider. Ich konnte mir aber auch nicht so recht vorstellen, dass Walden diese Marktschreierei meinte. Das passte nicht zu ihm - oder nicht zu meinem Bild von ihm. Seine Sprüche brachten sicher keinen Umsatz. "Was genau könnte ich hier lernen?" fragte ich, bewusst etwas provozierend. Er ging aber nicht auf meine Frage ein, sondern fragte seinerseits: "Weisst Du eigentlich, was wir verkaufen?" "Computer", antwortete ich, "Du sagtest es bereits. Ich weiss zwar nicht was für Computer, aber Du meinst vermutlich sowieso eher Software als Computer." "Meinst Du, dass ich den Unterschied zwischen Software und Computern nicht kenne oder nur, dass ich nicht genau spreche?" Ich war wieder in einer seiner Fallen, mit denen er demonstrierte, dass man gerade auch nicht sehr vorteilhafte Unterstellungen in fragender Form machen sollte. Natürlich meinte ich weder die eine noch die andere seiner Alternativen. "Ich wollte lediglich ... ich wollte fragen, ob Du nicht hauptsächlich Programme verkaufst?" "Du solltest fragen!" belehrte er mich. "Du solltest sogar Deine Behauptungen in Fragen verstecken, aber wenigstens solltest Du fragen, wenn Du wirklich etwas fragen willst." Zwar lächelte er versöhnlich, aber ich merkte, dass er es unverhältnismässig ernst meinte. Ich akzeptierte: "Also, verkaufst Du nicht hauptsächlich Programme?" "Nein, viel eher würde ich von Problemlösungen sprechen. Möchtest Du sehen, was wir verkaufen, oder bist Du sicher, dass Du sowieso, also unabhängig vom Produkt, nicht verkaufen willst?" Ich antwortete: "Ja, nein", und freute mich richtig darüber, dass ich sein Spiel auch spielen konnte. Er verriet mit keiner Regung, dass ich ihn ertappt hatte, sondern drehte sich zu seinem Bildschirm und zog die Tastatur näher zu sich heran, wohl um mir seine Programme zu zeigen. Da ich auf meinem Stuhl praktisch in dieselbe Richtung wie der Bildschirm schaute und deshalb nicht sehen konnte, was sich auf dem Bildschirm abspielte, stand ich auf und trat hinter ihn. Ich realisierte wieder, wie klein und unpraktisch sein Büro war. Ich hatte wirklich etwas anderes erwartet. Plötzlich war mir auch wieder ganz klar, dass ich keine Programme verkaufen wollte, wirklich völlig unabhängig davon, was es für Programme waren, und ebenso unabhängig davon, welche Probleme sie lösten. Im Ausdruck "Problemlösung" erkannte ich den typischen Jargon jener Verkäufer, die sich als Berater oder gar als Unternehmensberater bezeichneten. Faule Tricks, die man sogar an der Hochschule lernen kann. Ich setzte mich wieder auf meinen Stuhl und wartete. Mittlerweile hatte er das, was er mir zeigen wollte, auf seinem Bildschirm und drehte den Bildschirm so weit in meine Richtung, dass ich es hätte sehen können, wenn ich mich auf meinem Stuhl etwas verrenkt hätte. Er merkte, dass mein Interesse nachgelassen hatte und hielt inne. Er schaute mich wieder fragend an und wartete. Ich schaute mich wieder etwas im Büro um und fragte mich, weshalb er, davon abgesehen, dass er offenbar Programme verkaufte, unter diesen Bedingungen arbeitete. "Sag mal, wem gehört die Firma eigentlich?" fragte ich. "Die Firma ist eine Aktiengesellschaft, willst Du wissen, wer die Aktionäre sind, oder wer hier befiehlt?" "Eigentlich eher, wer befiehlt, falls das nicht die Aktionäre sind, oder genauer, ob Du an der Firma beteiligt bist." "Die Aktionäre bestimmen hier ausschliesslich, ob die Firma weitergeführt oder aufgelöst wird. Einzelne Aktien gibt es nicht, es gibt nur ein Aktienkapital. Wir sind eine Aktiengesellschaft, weil unsere Gesetze diese Rechtsform für Unternehmungen nahelegen. Das ist für uns eine rein formale Angelegenheit." "Aber das Aktienkapital muss doch jemandem gehören", wandte ich ein. Ich merkte, dass ich das Fragen wieder vergessen hatte, und dass er es auch merkte. Die Sache schien ihm aber zu wichtig, um Sprachspiele zu spielen; sie musste ihm wohl sehr wichtig sein. "Wem meinst Du, gehört die Luft, die Du jetzt hier atmest?" Er wartete einen Augenblick, wie wenn seine Frage nicht rhetorisch gewesen wäre. "Sie gehört niemandem, aber wir verwenden sie, wie wenn sie uns gehören würde. Findest Du es sehr eigenartig, dass die Luft niemandem gehört?" "Nein", sagte ich, obwohl ich unsicher war. "Weshalb sollte die Luft jemandem gehören?" "Und wieso muss unser Aktienkapital jemandem gehören?" Für mich war klar, dass Geld jemandem gehören muss, den Vergleich fand ich ziemlich unsinnig. Ich wusste aber im Moment nicht recht, was ich einwenden sollte. Also wartete ich darauf, dass er fortfahren würde. Als ich lange genug gewartet hatte, sagte ich etwas verärgert: "Eigentlich bin ich nicht hierhergekommen, um zu philosophieren, ich wollte wissen, was Du arbeitest und ob Du mir eine interessante Stelle zu bieten hättest." Er zog seine Augenbrauen etwas hoch, was seinen Augen einen noch fragenderen Blick gab: "Was ist eine interessante Stelle, was möchtest Du arbeiten?" "Das weiss ich selbst nicht genau. Deshalb schaue ich, was es für Stellen gibt. Ich weiss, dass ich nicht den ganzen Tag programmieren will und dass die Arbeit, die ich jetzt in der Organisationsabteilung mache, jedenfalls so, wie ich sie aktuell machen muss, langweilig ist." "Und ausserdem", ergänzte er mich, "weisst Du, dass Du nicht verkaufen willst." Dann fuhr er fort: "Aber irgendeine Idee davon, was Du arbeiten möchtest, wirst Du doch haben, oder." Ich antwortete: "Ganz abstrakt gesagt, möchte ich ein Projekt entwickeln", obwohl ich mir darunter nicht viel Konkretes vorstellen konnte und seine Rückfrage schon ahnte. Aber er fragte nicht, er sagte: "Das ist wirklich etwas abstrakt. Ich glaube, das würde nur konkreter, wenn wir etwas philosophierten. Aber Du bist ja nicht zum Philosophieren hier." Er wandte sich seinem Bildschirm zu und sagte: "Ich weiss, dass es schwierig ist, die Arbeit, die man gerne tun würde, quasi im leeren Raum zu beschreiben. Deshalb wollte ich Dir vorher unser Projekt oder wenigstens unsere Software zeigen. Anhand des Produktes lässt sich leichter über die damit verbundene Arbeit sprechen. Willst Du die Software sehen, oder möchtest Du Dir lieber nochmals in Ruhe überlegen, was Du arbeiten willst?" Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er liess mir keine Zeit zum šberlegen, sondern stand auf und sagte: "Komm, wir trinken einen Kaffee, dann sehen wir weiter." Er wartete nicht auf meine Antwort, sondern ging zur Türe und sagte nochmals: "Komm!" |

Rolf Todesco

|

Das Buch erschien ursprünglich im Verlag Haag und Herchen, Frankfurt 1994, es ist jetzt aber auch als e-book bei Amazon zu haben, wo auch Restposten des Buches zu haben sind, man kann das Buch auch bei mir kaufen: inkl Versand: Euro 18.00/Fr. 18.00 e-mail