Diskussion:AG2 MMK 2014

Go back to AG2 MMK 2014

Inhaltsverzeichnis

Thesenpapier von Dietmar Hennig

Prozesse dienen der Standardisierung von Produktionsabläufen. D.h. sie dienen einzig und allein dem Ziel ein Produkt (oder eine Dienstleistung) in der erforderlichen Qualität und Quantität rechtzeitig für den Kunden bereitzustellen. Dabei ist das Produkt nicht mehr und nicht weniger als das Ergebnis der Summe aller an seiner Fertigstellung beteiligten Prozesse. Um das Erreichen geforderter Prozessziele abzusichern, ist eine Dokumentation der Prozesse erforderlich. Die Dokumentation von Prozessen richtet sich an verschiedene Adressaten. So entnimmt ein Prozessbeauftragter der Dokumentation seine Aufgaben, die er innerhalb eines Prozessschrittes zu erledigen hat. Weiter dient die Dokumentation dem Entwickler, der die Aufgabe hat Prozessschritte oder ganze Prozesse zu automatisieren. Nicht zuletzt nutzen bei Abweichungen von Prozesszielen der KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) oder andere qualitätssichernde Maßnahmen die Prozessdokumentation um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Prozesse sind nicht vollständig dokumentierbar. Ab einer Detaillierungsstufe findet kein prozessspezifisches Handeln nicht mehr statt. Handeln orientiert sich dann an der konkreten Aufgabe und der damit verbundenen Bedienung von Werkzeugen oder dem Einsatz von Fähigkeiten. Diese können auch mit anderen Prozessen oder Prozessschritten verbunden sein. Da, wo die Nutzung der Werkzeuge oder der Einsatz von Fähigkeiten nicht eins-zu-eins mit einem Prozessschritt verbunden ist, ist es nicht sinnvoll die Bedienung oder gar die Wartung des Werkzeugs in die Prozessdokumentation aufzunehmen. Es ist ausreichend, wenn Prozessbeschreibungen ein Gerüst darstellen, das den unterschiedlichen Nutzern/Adressaten hilft, ihre mit dem Prozess verbundenen Aufgaben zu erkennen, zu verstehen und zu erfüllen. Das Gerüst wird damit zur gemeinsamen Kommunikationsbasis für alle Beteiligten. Es dient also dem Austausch über Prozessinhalte. Prozesse laufen innerhalb des Design-Rahmens ab, für den sie konzipiert sind. Wird dieser Design-Rahmen verlassen, muss die Organisation das erkennen können und angemessen darauf reagieren können (Fähigkeit zur Eskalation). Für das Prozessmanagement ist es notwendig, dass ein vereinbarter Prozess-Lifecycle-Prozess etabliert ist, der die Prozesse überwacht und steuert. Hier werden heute in der Industrie verschiedene Methoden eingesetzt. Beispielhaft sei PDCA (Plan-Do-Act-Control) genannt. These: Ein Prozess ist vollständig bzw. ausreichend dokumentiert, wenn alle Prozessschritte hinsichtlich ihrer Eingangs- und Ausgangsparameter beschrieben sind: wer übergibt was, wann, in welcher Qualität an wen? Dabei kommt ein Kaizen-Gedanke zum tragen: der Prozessschrittnachfolger gibt vor, was er vom seinem Vorgänger benötigt, damit er den von ihm verantworteten Prozessschritt passend durchführen kann. Die Verantwortung für die Ausgestaltung des einzelnen Prozessschrittes liegt dann beim ausführenden Prozessbeteiligten, der häufig als einziger über die erforderliche Expertise verfügt, den Prozessschritt in optimaler Form durchzuführen.

Das für die Herstellung eines komplexen Produkts erforderliche Wissen kann nicht zentral an einem Ort hinterlegt und zugreifbar gemacht werden. Selbst wenn eine Organisation die Fähigkeit entwickeln sollte eine vollständige Prozessdokumentation für alle erreichbar und verständlich abzulegen, so ist immer noch implizites Wissen notwendig um die einzelnen Prozessschritte durchzuführen.

16.10.2014

Thesenpapier von Arne Harder - Inklusive Prozesse gesucht !

Ausgangspunkt

Im Moderationspapier wird skizziert, dass viele Organisationsprozesse sowie technische Prozesse entweder für die Betrachter völlig unsichtbar ablaufen, oder diese so komplex ausfallen, dass sie kaum in einfachen Worten oder Formeln zu beschreiben sind. Es wird gefragt, inwieweit eine solche Prozessbeschreibung überhaupt notwendig ist, um das Funktionieren zu garantieren.

Meiner Ansicht nach können Prozesse für die Anwender so lange unsichtbar bleiben, wie sie reibungslos ablaufen. Im Störungsfall aber sollten sie in genau dem Grade sichtbar werden, der zur Herstellung des reibungslosen Ablaufes notwendig ist.

Welcher Grad das ist, hängt von den Störungen und von den Anwendern ab. In Interessenkonflikten sind Regeln nötig, die den Erhalt des Kernsystems garantieren. Das gilt für politische Prozesse oder Konfliktlösungen ebenso wie für die Planung von Maschinen oder Computern.

Schlicht gesagt: Wenn wir uns alle tothauen, gibt's keine reibungslos laufenden Prozesse mehr. Es fehlen die Menschen, die sie nutzen.

Und ein Rechner, der beim Reparieren völlig "den Geist" aufgibt, bloß weil eine Komponente nicht wunschgemäß funktioniert, nützt auch niemandem.

Inklusive Prozesse

Definition: Einen Prozess, den möglichst viele Menschen mit möglichst unterschiedlichen Voraussetzungen mittelbar oder unmittelbar steuern können, nenne ich "inklusiv".

Erläuterung:

Inklusion und Accessibility (weitgehend synonym: Gebrauchstauglichkeit und Nutzertauglichkeit)

Das Wort Inklusion wird durch die UN Behindertenrechtskomvention definiert. Jeder Mensch soll danach unabhängig von seinen Voraussetzungen an der Gesellschaft in vollem Umfang an allen Rechten und Pflichten teilhaben können.

Wie schwierig es ist, dieses Recht auf volle Teilhabe aller Menschen in einer Welt durchzusetzen, die Effizienz und Konkurrenz als Zentralwerte betrachtet, habe ich selbst einmal zu skizzieren versucht. Sie finden Näheres in meinen unorthodoxen Gedanken zur Philosophie der Inklusion.

Accessibility bzw. Usability wird für viele technischen Angebote seit längerer Zeit gefordert, und es gibt eine Menge von Standards, die das garantieren sollen. Sie stehen weitgehend auf Papier und sind einigermaßen im Web für viele zugänglich -— und das war's dann fast auch schon.

All das betrifft vergleichsweise selten die Prozesse, die sich beim Arbeiten mit den Geräten ergeben. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass einfach zu bedienende Geräte zu einfach zu bedienenden Prozessen führen. Wie sinnvoll ist es dann, neben allgemein nutzertauglichen Geräten und allgemein nutzertauglichen Ergebnissen der Arbeit von Geräten, Programmen usw. auch noch inklusive, also allen zugängliche Prozesse zu fordern?

Es ist in sofern notwendig, als die Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention und hoffentlich auch der Wertewandel in der Gesellschaft verlangt, dass die Prozesse für alle wenigstens grob "einsehbar" und steuerbar werden. Das heißt meiner Ansicht nach keineswegs, dass jetzt mechanische Uhren so hergestellt werden müssen, dass ein Blinder sie selbständig reparieren kann, wenn sie stehen bleiben. Es sollte aber möglich sein, festzustellen, dass wirklich etwas kaputt ist, und wo es kompetent repariert wird. Bei mechanischen Geräten ist dies fast jedem Menschen jederzeit möglich. Selbst ein Mensch mit großen Lernschwierigkeiten sieht, wenn die Uhr nicht mehr geht und hört, wenn sie aufhört, zu ticken. Kann er sie nicht mehr aufziehen, oder fängt auch nach dem Aufziehen das Ticken nicht mehr an, dann muss sie halt zum Uhrmacher. Der wird meistens dafür sorgen, dass sie wieder wunschgemäß läuft. Aber wie viel schwieriger ist das, wenn es um Computer, Netzwerke, Betriebsabläufe usw. geht? Wissen wir Menschen mit der vollen geistigen Grundausstattung wirklich immer, wer für uns zuständig ist und wie er uns helfen wird?

Thesen

- Ein Prozess kann in der Praxis als ausreichend inklusiv bezeichnet werden, wenn alle Menschen ihn unter Nutzung der allgemein zugänglichen Hilfsmaßnahmen steuern bzw. beeinflussen können.

- Je komplexer die Gesellschaft wird, desto eher trägt es zu deren Erhalt bei, wenn die in ihr laufenden technischen wie nicht technischen Prozesse weitgehend inklusiv ablaufen.

Thesenpapier von Peter Brödner: Soziale Praktiken – sprachlos und gleichwohl wirkmächtig

„Sprachlos zwischen unsichtbaren Prozessen“ – das beschreibt recht gut aus dem inneren Erleben das Geschehen in digitalen Organisationen. Das heißt aber nicht, dass man keine Einsicht in dieses Geschehen zu gewinnen und die zugrundeliegenden sozialen Praktiken nicht zu verstehen vermöchte. Das will ich nachstehend aus praxistheoretischer Perspektive unter Beweis stellen, die sich von Marx über Mead bis Bourdieu und Giddens als außerordentlich hilfreiches Analysemittel bewährt hat.

Dieser theoretischen Perspektive zufolge entstehen und reproduzieren sich soziale Praktiken in Organisationen durch fortgesetztes, sinnvoll aufeinander bezogenes, koordiniertes Handeln ihrer Mitglieder, das auf deren jeweils vorgefundenen oder unterstellten Handlungserwartungen und -routinen beruht. Es macht das Handeln selbstverständlich und routiniert; es geschieht quasi von selbst und wird über Sozialisationsprozesse tradiert.

Angestoßen durch Irritationen, etwa durch Erlebnisse des Scheiterns, durch Überraschungen oder die Begegnung mit fremden Praktiken, werden die Akteure zur Beobachtung ihres eigenen Tuns, zu Reflexion und Begriffsbildung über bestehende soziale Praktiken, angeregt (die ihnen normalerweise gar nicht bewusst sind). Eben dadurch finden sie dann doch zur Sprache und können explizites Wissen über Erfahrungen und Aspekte ihres Handelns erzeugen, das in bestimmten Formen – etwa in Gestalt von Sprachäußerungen, Organisationsformen oder technischen Systemen – zum Ausdruck gebracht oder vergegenständlicht werden kann.

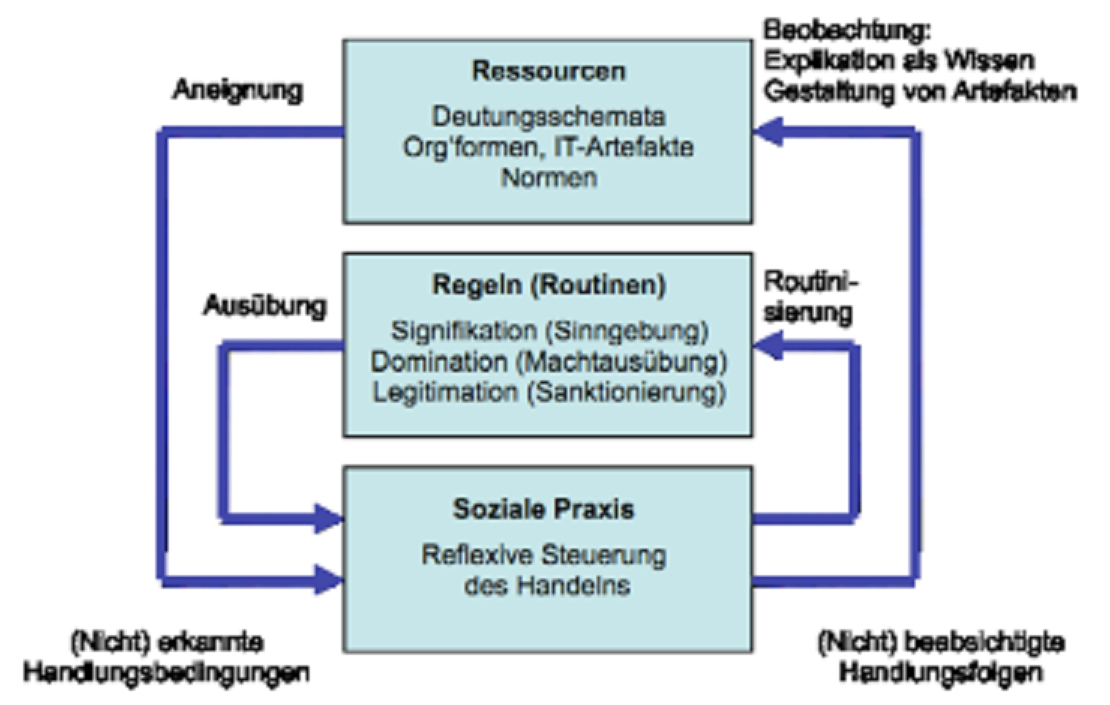

Ihrerseits können diese vergegenständlichten Ausdrucksformen wiederum als Ressourcen für weiteres Handeln angeeignet und genutzt werden; sie eröffnen, insoweit sie passend interpretiert werden, auch neue Handlungsmöglichkeiten. Dabei bilden sich im praktisch wirksamen Gebrauch stets auch Regeln für den Umgang mit diesen Formen heraus (auch formativer Kontext oder Organisationskultur genannt). Erst diese sich neu einspielenden und kollektiv geteilten, aber ohne Absicht entstandenen (daher zumeist unbewussten) Regeln ermöglichen es den Akteuren, eingetretene Situationen oder Sachverhalte, etwa vorgefundene Instrumente, Daten oder Anweisungen, sachgerecht und angemessen zu interpretieren und im organisationalen Kontext flüssig zu handeln (vgl. Abb.).

So kommt es, dass sowohl die sprachlichen, organisatorischen und technischen Ausdrucksformen zusammen mit den Regeln, sie zu verwenden, also die im kollektiven Handeln gewachsenen Routinen, Einstellungen, Werte, Deutungs- und Handlungsmuster künftiges Handeln zugleich ermöglichen und beschränken. Was sich die Akteure in ihrem jeweiligen sozialen System vorstellen können und über welche Handlungsmöglichkeiten sie verfügen, ist also weitgehend gebunden an und strukturiert durch ihre im Handeln geschaffenen Ausdrucksformen und durch ihre Regeln, damit umzugehen. Je besser diese Formen zum Handlungskontext passen und je angemessener sie (möglicherweise auch neu) interpretiert werden, desto wirkungsvoller kann sich ihre Praxis entfalten. Auf diese Weise bringen sich Ausdrucksformen (als Handlungsressourcen) und formativer Kontext (Regeln) in der Praxis kollektiven Handelns wechselseitig hervor; sie sind Produkt und Medium des Handelns zugleich („Dualität sozialer Struktur“).

Abb.: Strukturation: Rekursive Konstitution von Handeln und Struktur (Angelehnt an Giddens 1988, Ortmann 1995, Ortmann & Sydow 1999)

Die Entstehung von Regeln ist ebenso unvermeidlich wie unverzichtbar: Unvermeidlich ist sie, weil die Interaktion stets von selbst, ohne das bewusste Zutun der Akteure, eine regelmäßige Praxis mit Regeln der Sinngebung, Machtausübung oder Sanktionierung hervorbringt. Unverzichtbar ist sie, weil ohne sie der Sinn der vergegenständlichten Formen oder Ressourcen für koordiniertes Handeln intersubjektiv nicht zu vermitteln wäre. Sie bilden sich erst im Vollzug der wechselseitig aufeinander bezogenen Handlungen, durch die sie sich reproduzieren und zugleich das gemeinsame Handlungsfeld strukturieren.

Durch ihr alltägliches Handeln in sozialen Praktiken sind Menschen bereits im Umgang mit Sprache, Technik, Kultur und gemeinsamen Lebenssituationen, kurz: durch geteilten Handlungskontext „vergesellschaftet“. Menschen handeln routiniert nach Konventionen, nach Vorbildern, aber eben auch kreativ auf ganz ungewohnte Weise. Sie entwerfen, verwerfen und gestalten die Regeln ihres Handelns im Verlauf des gemeinsamen Handelns selbst – wie Kinder beim Spielen. Sie erfinden neue Produkte und Prozesse und bilden neue Institutionen, durch deren Aneignung sie ihre soziale Praxis verändern. So wird ihre soziale Wirklichkeit durch ihr kollektives Handeln erst hervorgebracht und durch Handlungsroutinen – veränderlich – reproduziert: Als „Verfasser und Schausteller ihres eigenen Dramas“ machen sie „ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen und überlieferten Umständen“ (Marx MEW 8: 115). Alles gesellschaftliche Sein ist ein Werden – eben auch das in Organisationen.

Menschen handeln folglich nicht, wie in der Ökonomik stets unterstellt, als von gegenwärtigem oder vorgestelltem künftigen Nutzen ursächlich Getriebene – nicht als „nutzenmaximierende Automaten“ –, sondern weil sie Dinge oder Vorgänge interpretieren, erkennen, sich davon ansprechen oder zu neuen Handlungsweisen inspirieren lassen, kurz: ihnen situativ Bedeutung verleihen und dadurch motiviert handeln. Sie handeln mithin in der von ihnen selbst gemachten, geschichtlich gewordenen sozialen Praxis, deren Regeln sie durch ihr Tun selbst fortschreiben.

Diese Sicht der Dinge erlaubt insbesondere auch, die Doppelnatur von Organisationen als funktional zweckmäßig gestalteten Aufgaben und Verfahren einerseits und als eingespielter sozialer Praxis andererseits angemessen zu analysieren. Ferner erlaubt sie, die Beharrung wie auch die Veränderungsdynamik von Organisationen sowie die Konstitution von Sinn, Macht und Legitimation zu verstehen. Vor allem können damit auch Gestaltung und Gebrauch von Computersystemen in ihrer sozialen Einbettung in organisationale Zusammenhänge angemessen analysiert und einer effektiven wie effizienten medialen Nutzung zugänglich gemacht werden. Schließlich können mit ihr dafür angemessene Vorgehensweisen wie partizipatives, zyklisch-evolutionäres Projektmanagement oder agile Methoden begründet werden.

Thesenpapier von Gunter Dubrau

Als Organisator habe ich für jede AG ein paar Thesen formuliert, um mit gutem Beispiel voranzugehen.

These 1:

- Arbeitnehmer haben verschiedene Stragien entwickelt, mit diesen Graubereichen umzugehen. Z.B. ist zu beobachten, dass Kollegen Arbeiten des unmittelbar Vorgesetzten über-priorisieren und dabei das Team eher vernachlässigen.

These 2:

- Teams sind dazu verführt, sich zu kapseln. Sie grenzen sich überdeutlich ab und bauen so einen Schutz für die Team-Mitglieder auf, die von den Einflüssen von außen abgeschottet arbeiten.

These 3:

- Selbstreflektion, so sie denn möglich ist, führt nicht zur Änderung der Umstände, sondern zu einen anderen, besseren Umgang mit den Gegebenheiten.

These 4:

- Radikale Ideen, wie z.B. die bei der letzten MMK formulierte Sicht der Geschlossenen Systeme, kann zu einfachen Erklärungsmodellen führen, die den Alltag einfacher und erträglicher gestalten. Es gibt vielleicht noch weitere, ebenso radikale Erklärungsansätze, die aber nicht kontra-produktiv eingesetzt werden sollten, wie z.B. "Alles ist schlecht" etc.